一,相关天文历法问题

我老家东北的旧规矩,二月二没到就都还算“过年”。过大年,喝大酒、耍小钱儿,反正天冷夜长也没什么别的事儿好做。过去,那些无耻文人有个很无赖的说法,叫“不做无聊之事,何以遣有限生涯”?不管这些习俗是好,还是孬,我是在那地方长大的,今天就循个俗,把正月里都当年看——谈谈过年的事儿。不过不是因为无聊,恰恰是因为人生有涯,只能珍惜光阴,不管是年,是节,还是其他什么日子,都不能虚度,都要坚持读书做学问,今天只是借这个“年”的由头来谈谈古代的天文历法问题。

时下很多不了解中国古代历法的人,以为像现在这样在正月初一过大年,是这个国度自古以来沿袭下来的成规定例,是中华民族一以贯之的优良传统。当然,我们也可以把这种年称作“中国年”。在这当中,还有一些比较特别的人,你要是跟他一说这年还有别的过法,譬如遵循国家法令在公历1月1日过年,就像动了他家祖坟一样跟你急。

稍加观察,就不难发现,这些比较特别的人有个共同的特点,这就是大多都极端崇拜秦皇汉武。不管秦始皇这个恶魔焚毁多少载录着先人智慧与见识的典籍,坑杀多少传承着文明并肩负着社会责任的儒生;也不管汉武帝的暴政对小民敲骨吸髓竟到了连点儿食盐都不让他们随便买卖的程度。甚至由极端的崇拜生发出无限的迷恋,对这两个暴君的一切作为都予以肯定,什么都觉得亲,并一概加以赞颂。

好了,既然这一派人对这对残虐的君主如此着迷,那就让我们来看看这两个家伙让万民百姓过的是一种什么样的“年”。如果我们以秦始皇锻造的大秦帝国作为“秦朝”开始的话,那么,这个秦朝的历法,是岁首始自十月——也就是每一年都从十月开始过,十月初一就是大年初一,九月三十就是大晦之日,九月三十到大年初一之间这个夜晚,也就是所谓“除夕”。

那些秦皇汉武的幡司(fans),看到这种情况,恐怕都会大吃一惊,想不到被他们视之为亘古不变的“中国年”原来却是这么一番怪模样。更让这些幡司们惊讶不已的是,秦始皇这么折腾也就罢了,秦二世,以至汉高祖、惠帝、文帝、景帝,这堂堂大年和每一年里的每一天,就一直这么奇奇怪怪地过;更让他们难以相信、也更难以接受的是,雄武的汉武大帝竟然也照样这么过,直到太初元年,刘彻已登基六六三十六年之后,才把岁首改到正月,所谓大年这才随之挪到正月初一。

根据《史记·秦始皇本纪》的记载,秦朝这种岁首始自十月的历法,是赵正在始皇二十六年以血腥的武力征服关东各地之时作为治理天下的重要手段推出的(附案“赵正”是秦始皇这个畜生标准的姓名,别详拙著《生死秦始皇》):

始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始、朝贺皆自十月朔;衣服、旄旌、节旗皆上黑;数以六为纪,符、法冠皆六寸,而舆六尺,六尺为步,乘六马;更名河曰德水。以为水德之治(德勇案:“治”《史记》原文作“始”,字讹不通,据苏辙《古史》卷七《秦始皇本纪》改),刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义,然后合五德之数。于是急法,久者不赦。

“年始”就是一年开头的意思。文中“年始”与“朝贺”之间,今中华书局新点校本《史记》逗开不连,读作“改年始,朝贺皆自十月朔”,并不知出于何种心思,把原来附着在“改年始朝贺”之后的《史记正义》,移易到“十月朔”下,而且连个校勘记也不出。可这样一来,“改年始”这句话,就只剩有更改每年的起始时间这一层语义,而无由知晓是把一年的开始时间挪移到了什么时候。检张守节《史记正义》文曰:“周以建子之月为正,秦以建亥之月为正,故其年始用十月而朝贺。”知张氏乃连读“年始”与“朝贺”通释之,足见二者密不可分,而经今中华书局新点校本此番操作之后,语义离析,已乖离太史公原意。盖“皆自十月朔”的“皆”字本即兼该“年始”与“朝贺”二者而言,分也分不开来。

或谓这“年始”与“朝贺”是否可以不必从中顿开,即不是像张守节那样把这话理解成“其年始用十月而朝贺”,而是径行解作“年始”之际的“朝贺”?核诸《史记》相关的记载,可知这是使不得的。

盖《史记·封禅书》对此事复有记载云:

秦始皇既并天下而帝,或曰:“黄帝得土德,黄龙地螾见。夏得木徳,青龙止于郊,草木畅茂。殷得金德,银自山溢。周得火德,有赤乌之符。今秦变周,水德之时。昔秦文公出猎,获黑龙,此其水德之瑞。”于是秦更命河曰德水,以冬十月为年首,色上黑,度以六为名,音上大吕,事统上法。

两相对比,可知这里所说“年首”应当就是《史记·秦始皇本纪》的“年始”,同样是一年启始之时的意思,故赵正在始皇帝二十六年大秦帝国建立之后才把岁首改作十月,这就是《史记》告诉我们的秦朝历法情况。

这种情况,看起来简单明了,似乎已经没有什么疑义,可实际情况,却并非如此简单,甚至它还很不明了。

其不甚明了之处,首先是同岁首相关的还有“月序”这一事项。所谓“月序”这一事项,又称“建正”,即把正月排在哪里的问题。

不过提到这个问题,很多人可能一下子不大容易理解——正月排在哪里?正月不是排在二月前边还能排在哪里?月份的排列既然由前向后,小大有序,情况固宜恒定如此,可是把各个具体的月份究竟排在哪一个季节,却并非固定不变,而决定这一排法的就是正月的位置,所谓“建正”云者即就此而言。

谈到“建正”,就又会涉及“斗建”这一术语,这就自然而然地把我们带入了相关天文历法问题的实质属性——即这些术语赖以产生的基础,是太阳年的体系。所谓太阳年,简单地说,就是地球公转的一个周期,这也可以称之为太阳视运动的周期。在这一事实基础上,我们就能够比较容易地理解,所谓“斗建”,即通过每晚特定时刻斗柄指向在一个太阳视运动周期内同步变化的过程,来体现太阳视运动的进程。

太阳视运动虽然是一种假想的运动,但这样的运动是有着切实基础的,这就是地球环绕太阳的公转。而不管是用太阳视运动来表述,还是从地球公转运动的角度来理解,相对于其星空背景,这一位移过程是可以观测、也可以量度的。在中国古代,它是体现为相对于二十八宿的位置移动。

二十八宿是天赤道带上的二十八组恒星群,其天文历法意义同西方的黄道十二宫极为相似。不过用二十八宿作为刻度来体现太阳视运动或地球公转的周期,也有一个很大的缺陷,这就是这二十八组恒星的间距很不规则,宽的很宽,窄的很窄,就像你手里拿着一把尺子,尺子上的每一寸,长度都不相等,你说这尺子可怎么用?于是,中国古代的先人们就又创制了一套“十二次”的体系,即把天赤道带均匀地十二等分,其每一个刻度,称作“一次”,合之则为“十二次”。

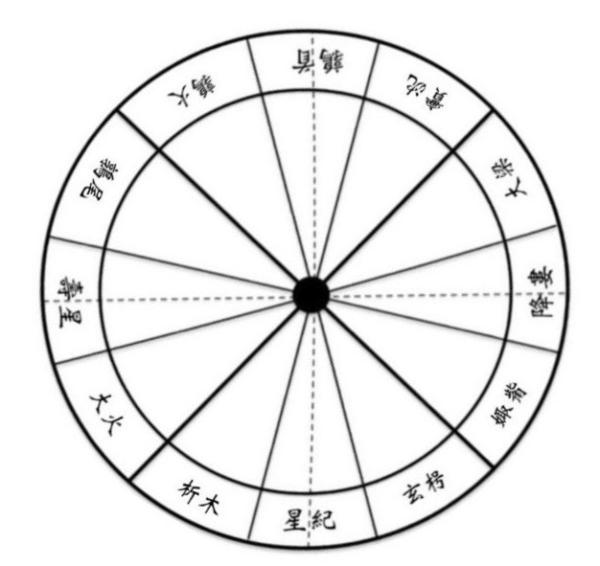

这十二次的名称,依次为星纪、玄枵、诹訾(或书作“娵訾”,又写作“娵觜”)、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木,亦可总名之曰“星次”。当然,星次锚定的天文背景,还是二十八宿,在《汉书·律历志》里就一一载述有上述各个星次同二十八宿的对应关系。

星纪、玄枵等十二次的排列次序,同地球等太阳系行星的运行方向一致,即若是从北极上空俯视,乃是逆时针行进。在地球轨道的外侧,有一颗同地球性质相同的行星,现在我们一般把它叫作木星,而这木星在古代还有一个名称,这就是“岁星”。这个行星的名称,缘于它大致十二年运行一周,每年大致行经十二星次中的“一次”,这也就是一岁;确切地讲,是大致经历了一个太阳年。“岁”字在天文历法方面的本义,指的就是一个太阳年(别详拙文《说岁释钺谈天道》,收入拙著《天文与历法》)。

与同地球的关系一样,太阳相对于岁星,也会有视运动的现象。为更好地体现这种相对运动,中国古代的先人们创制了一个假想的天体,称作“太岁”。大家明白太阳视运动同地球以及岁星等行星公转运动的关系犹如镜像一样,也就很容易理解,中华先人设定这个太岁的运行方向同岁星相反,即若是从北极上空看,是沿顺时针方向运行。

同岁星方向相反做同步运动的那个假想的天体,更准确地说是同岁星做反向同步视运动的那个天体,只能是太阳;换句话来更清楚地讲,所谓太岁实际上体现的就是太阳。这样一来,大家也就很容易想到,用这个太岁不仅可以体现木星的运行状况,还可以体现太阳系内其他任何一颗行星的公转过程,譬如地球。

作为地球人来说,人们当然希望太岁体现的太阳视运动周期同地球的公转周期存在整倍数关系,这样就可以用地球的公转周期做基本单位,来考察其他天体、特别是金、木、水、火、土这五大行星的运行。然而遗憾的是,由于岁星运行一周的时间是11.86年而不是12年,这样与之镜像运行的太岁,便也是11.86年一个周期。

按照我的理解,正是基于这一情况,人们又创造出“太阴”这一假想天体来。这个“太阴”虽然同太岁一样,在天球上朝着与岁星运走向相反的方向运行,但不同的是,先人们特地设定,它要在十二年内绕行一周,也就是每年运行十二分之一(别详清钱大昕《潜研堂文集》卷一四《答问》十一中相关诸条,又《潜研堂文集》卷三四《答大兴朱侍郎书》、《与孙渊如书》)。

如果把太阳视运动周期的轨迹看作一个圆周的话,那么我们就很容易发现,把圆周十二等分,用前述十二星次那样的刻度来体现太阳视运动的进程,应该是件很便利的事情。原因是在人们比较熟悉、也比较适宜的“十”上下这一数量范围内,十二等分圆周是很自然、也很便宜的,而十等分圆周,从数学意义上讲,是很不容易的。

实际上,中国古代先人们用以体现太阴运行状况的刻度,是把太阴的一个运行周期,用子、丑、寅、卯等十二地支来等而分之,并谓之曰“十二辰”。由于太阴这个假想天体的运行周期是十二年,而十二这个数字实质上是等分圆周的刻度,所以,当然也可以用这太阴和十二辰来体现一个太阳年的运行状况,即以这十二辰来体现太阳相对于地球的视运动周期。

具体地讲,其实质性意义是把一个太阳年等分为十二个单位。若以365又1/4作为一个太阳年的时间长度,那么,其十二分之一则为30天多一点儿,同一个朔望月、也就是人们一般所说的“月”时间长度相近。因而,古昔先人们便自然而然地藉用朔望月之“月”的概念,将这一时间段落称之为“月”。

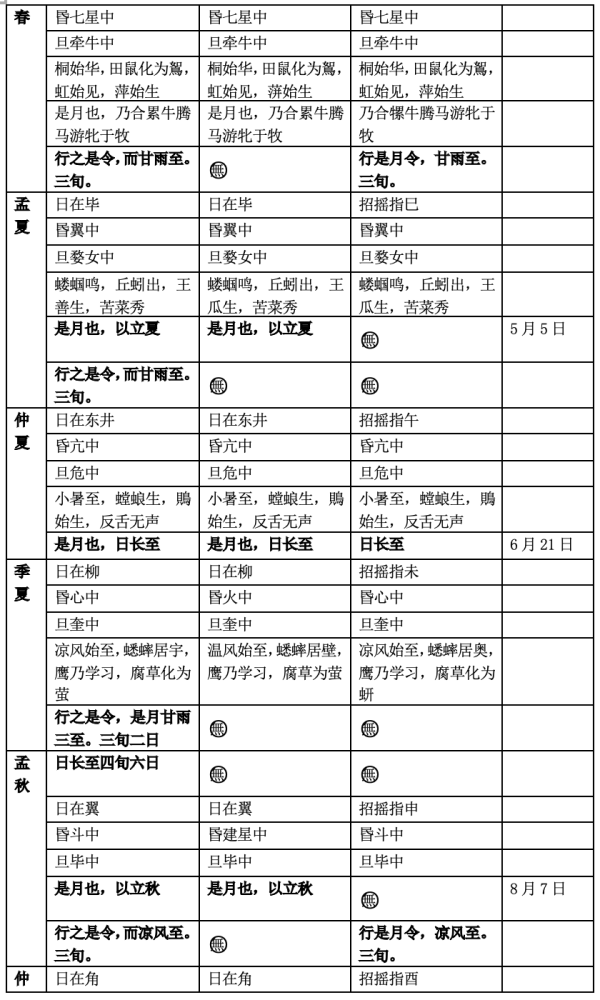

这样的“月”,可以称之为“天文月”,实质上,其性质同现在所谓“公历”中的月份是完全相同的。在传世典籍中,《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》和《淮南子·时则》载述的就是这种天文月,同大家熟知的朔望月毫无关系。这一点,可以说是绝大多数阅读这些典籍的文史学者根本意识不到的一个重要问题,亦即古往今来的学者,大多都是把这几部史籍中提到的“月”当作朔望月的月份来看。

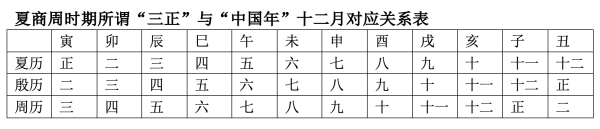

《吕氏春秋》等书载述的这种天文月,其基本情况如下表所示:

表中的“孟春”、“仲春”、“季春”诸字,可以更为清楚地记作“孟春之月”、“仲春之月”或“季春之月”等。这应该是这种天文月在太阳年体系内的严谨称谓。

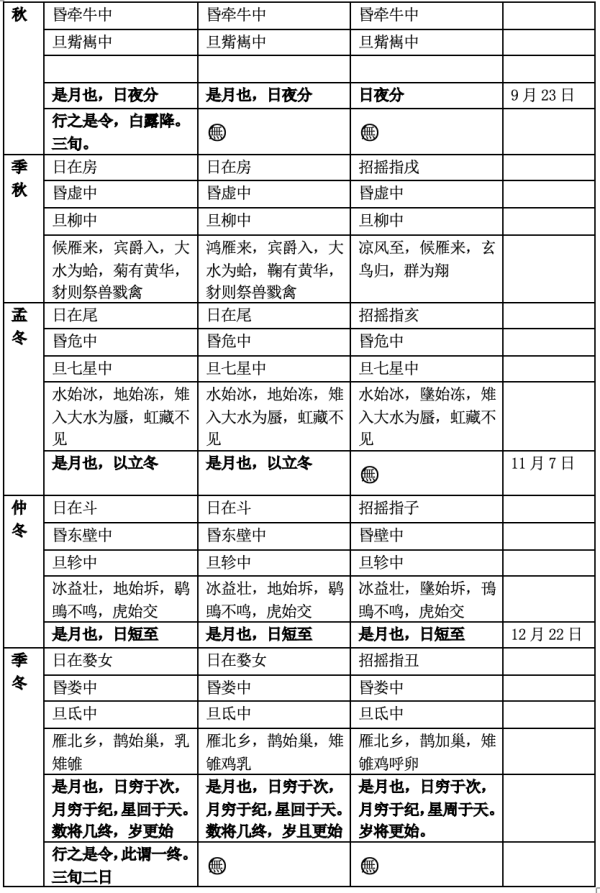

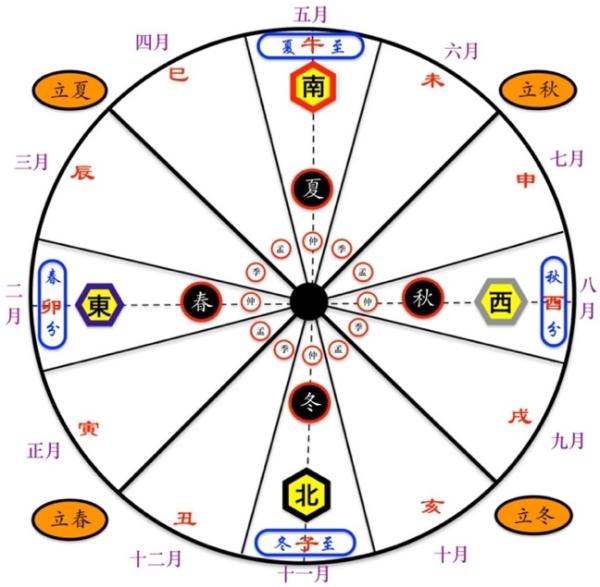

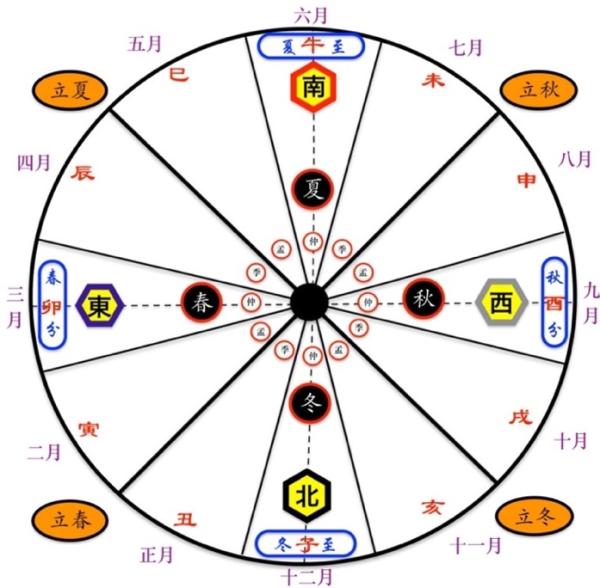

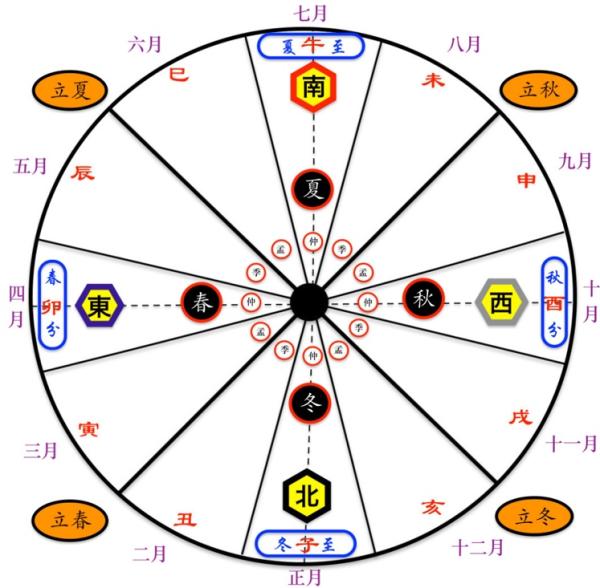

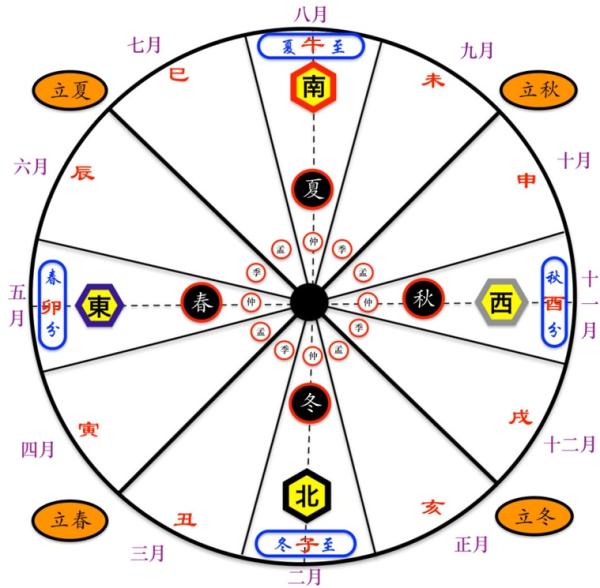

若是如前文所说用十二地支、亦即十二辰来等分太阳视运动的周期,并用图形来表述这种天文月同太阳视运动周期、亦即一个太阳年的关系,将如下图所示:

这样的图形,也可以说体现了一个中国古代太阳年的基本形态,而由此出发才能清楚地理解前文所说“建正”或“斗建”的问题。附带说明一下,由于是用地支来表示这体现太阳视运动周期的十二辰,所以人们又称太阳年中的天文月为“干支月”。

严格地讲,“斗建”体现的就是一个太阳年内北斗斗柄于每晚特定时刻在上图十二辰间的指向变化过程——斗柄指向哪一辰,就称之为“建某”,如“建子”、“建丑”、“建寅”等等。原理,是斗柄指向的周期变化乃依循太阳视运动的轨迹而发生,太阳视运动转一圈,斗柄也跟着变化一周。上列《〈吕氏春秋·十二纪〉、〈礼记·月令〉与〈淮南子·时则>四时十二月主要内容对照表〉中《淮南子·时则》的“招摇指某地支”,体现的就是这样的周期变化。然而所谓“建正”则与此有很大不同,纵观古人谈论的“建正”,无不脱离太阳年体系,将其置于时下诸多普通公众所知晓的“中国年”(亦即阴阳混合年)的框架之下。

这种“中国年”、亦即阴阳混合年与太阳年的不同,是它乃积月而成,即以十二个或十三个朔望月作为一年,前者短于一个太阳年的长度,后者又长于一个太阳年的长度,只是在长时段内大体接近于太阳年的长度而已。认识到这一点,大家也就能够明白,周期的长短既然不同,“斗建”的周期同“中国年”的运行节奏便根本无法协调一致。

“斗建”同“中国年”相互结合的困窘在于首尾不能相应,即二者的周期长度并不相等。可首尾不能相应并不等于二者不能从同一个地方开始;也就是说,若是顾头不顾腚地硬往一起靠,也能对付着比附。事实上古人所说“建正”,就是这样顾头不顾腚地硬把“中国年”的月份同用十二辰表述的太阳年体系联系了起来。这样做的缘由,是藉用太阳年的体系来体现“中国年”这种阴阳混合年启始的时间,也就是把正月设在哪里。

在这方面,很早就有夏、商、周三代的“建正”是递相更替的说法,即谓“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。盖三王之正若循环,穷则反本”(《史记·历书》)。在我看来,夏、商、周三代实际过的是怎样一种年,目前还是一个有待深入论证的复杂问题。譬如按照我很不成熟的看法,夏、商两朝就很可能过的是太阳年(说见拙文《追随孔夫子 复礼过洋年》,又《论年号纪年制度的渊源和启始时间》,俱收入拙著《天文与历法》),不过在这里不妨对此置而不论,即使依据目前通行的说法,把这夏、商、周三代人过的日子和“月子”都归到“中国年”里去,其实际岁首也绝不是这么回事儿。所谓“三王之正若循环”只不过是一个莫名其妙的传说而已。

这里讲述的基准,是所谓夏朝的月序,即以夏朝正月所处的十二辰“辰位”为依据来依次比定其他诸月的位置,再据此讲述殷商以及周朝的正月所对应的夏朝月份。如上所述,实际上这只能是顾头不顾腚地在岁首部分大致对应而已,越往后就越对不上。因为十二辰同十二个月(平年)或十三个月(闰年)根本就不是一套体系,完全配不到一起。到了年底,或搭不上开启其岁的始点,也就是正月初一(十二个月的平年);或如田径场上“扣圈”般超过这个始点一大截(十三个月的闰年)。

分析《史记·历书》的说法,夏人实质上是以“建寅”之月为正月。假如不顾上述“中国年”和太阳年的差异,亦即不顾实际的天文天象硬把这两套体系搭配到一起,其月份配置情况将如下图所示:

大家一看这图就会明白,同这十二辰相匹配的,本来是天文月的孟春之月等。《尚书大传》称“夏以孟春月为正,殷以季冬月为正,周以仲冬月为正”(班固《白虎通义·三正》),若是把这孟春、仲冬、季冬诸月都理解为天文月,倒是更能体现其内在特征。现在硬把“中国年”的十二月同十二辰相匹配,严格地说,哪一点都对不上,就连起始点实际上也是配不上的。因为正月启始于初一这个朔日,而孟春之月启始于立春,只有在正月初一赶在立春那一天的时候,二者才能合为一事。不言而喻,这样的概率是很低的。用北京城里市井间的土话讲,“大概其”而已。

尽管只是连头面都顾不好的“大概其”,古人既然一本正经地这么讲、这么用了,我们也只好顺着他们的胡话往下说。当然先人这么做也是出于不得已,因为一年之初的正月从什么时候开始,是人定的。司马迁在《史记·天官书》里说“正月旦,王者岁首”,即谓正月初一乃是骑在劳动人民头上拉屎撒尿的那个君主定的年,他想把这个日子定在哪里就定在哪里。然而不管你怎么胡定,历法的本质是天道,年岁的实质是太阳视运动的周期,因而这个“王者岁首”总要同天道有所联系,不然不仅小民不知道这年到底怎么个过法,就连这些混蛋君主自己也弄不明白。于是,就只好这么“大概其”地把它和十二辰联系到一起,而事实上这么做也就够了。

我想,看了上面这两幅图,人们一下子就会理解,《史记·历书》为什么会说商人是以“建丑”之月为正月、周人是以“建子”之月为正月。

现在,以上述这些情况为背景,我们就能够比较透彻地理解前面提到的秦朝的“月序”或“建正”问题了。

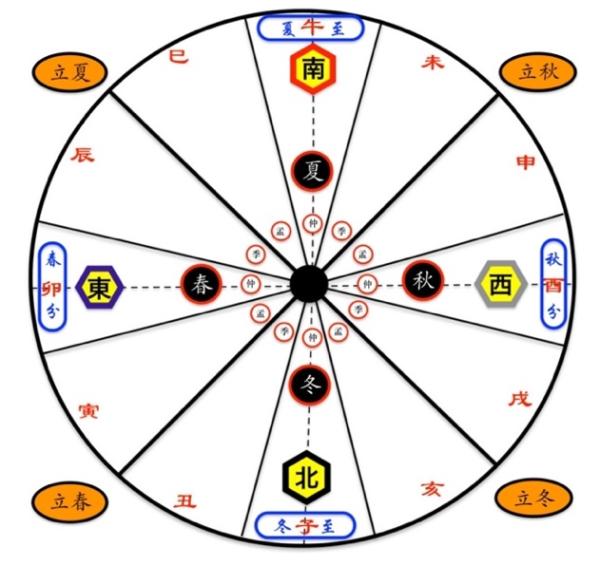

按照上面的说法,商、周两朝乃分别以“夏正”的十二月和十一月作为岁首。同样,《史记》谓秦人以十月为岁首,指的也是所谓“夏正”的十月。如前所述,夏、商、周三代的“建正”分别为建寅、建丑和建子,依此通例,秦人既然是以“夏正”十月为岁首,它的“建正”就应当是建亥。相应地,其逐月月序便应如下图所示:

就像大家在前列引文中所看到的那样,《史记》对此并没有清楚的说明,因而自然会有人援依所谓夏、商、周三代的“建正”的通例,如此这般地看待这一问题。

在持此看法的学人当中,汉魏间人文颖是较早的一位。文颖在注释《汉书·高帝纪》时即谓之曰:“十月,秦正月。始皇即位,周火德,以五胜之法胜火者水,秦文公获黑龙,此水德之瑞,于是更名河为‘德水’,十月为正月,谓建亥之月水得位,故以为岁首。”可是,对《史记》、《汉书》当中每年之下先书十月而后记正月、二月的纪事又当做何解释呢?文颖并没有做出任何说明。

检《汉书·高帝纪》载“(项)羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关而北救赵,后天下约。乃曰:‘怀王者,吾家所立耳,非有功伐,何以得专主约!本定天下,诸将与籍也。’春正月,阳尊怀王为义帝,实不用其命”。曹魏时人如淳释此“春正月”曰:“以十月为岁首,而正月更为三时之月。”这里所说“三时之月”,义不可解,清人王引之以为应是“三时之首”的讹误(说见王念孙《读书杂志》之《汉书》第一“春正月”条),窃以为不如解作“春时之月”或更允当。盖“三”字乃“春”之泐损,“春时之月”者,系缘此“春正月”前未如普通“夏正”纪年那样因属岁首而冠以年数,乃远承前文“十二月”而来,故如淳特地为此做注,释此正月已非岁首,仅为春时之月而已,而且它也绝不可能是由冬十月更改而来,自是属于春时的正月——即如淳与文颖的看法不同,他以为当时只是以十月为岁首,并没有改变“夏正”的月序。

正因为如此,唐初人颜师古才针对如淳这一释语做出不同的说明:

凡此诸月号,皆太初正历之后,记事者追改之,非当时本称也。以十月为岁首,即谓十月为正月。今此真正月,当时谓之四月耳。他皆类此。

若果如颜氏之说,诚可很好地解释《史记》、《汉书》相关纪事先十月后正月的“书法”问题,清人顾炎武即笃信颜说,固持秦正建亥的主张(顾炎武《日知录》卷四“改月”条),其后复有俞正燮进一步伸张其说(俞正燮《癸巳类稿》卷一一“秦汉亥正记事记言说”条)。

颜师古这一说法若是仅仅用来解释《汉书》相关的纪事,单纯从逻辑上来讲,虽有几分道理,但核诸具体的记载,仍多扞格难通。

如《汉书·文帝纪》载文帝二年“十一月癸卯晦,日有食之。昭曰:‘……乃十一月晦,日有食之,适见于天……’”,这篇汉文帝诏书原文讲述的日食时间,同《汉书》纪事所书完全一致,都是“十一月晦”,而《汉书》纪事的“十一月晦”正次于岁首的“二年冬十月”之后,足证《汉书》的纪事并没有像颜师古所说的那样对太初元年以前的实际月份做过追改,不过直书其事的寻常笔法而已。盖史家叙事,或可以便宜的纪时体系述之,犹如今人以公元纪年称述史事,但引述前人言论、特别是皇帝的诏书,岂可妄自改换当时的用法?

至于《史记》所记秦汉之际史事,其以十月为岁首的记述更比比皆是,竟有何人得以妄自代为太史公遍行更改其书?这实在太不可思议了,在阅读《史记》、《汉书》的学人之间很难获得广泛认同。

如前所述,曹魏时人如淳所持看法就与文颖不同,当然也同由文颖那里脱胎而出的颜师古大不一样。还有比颜师古更晚一些的开元年间人司马贞,就直接针对颜氏的观点反驳说:“诸书并云十月为岁首,不言以十月为正月,《古今注》亦云‘群臣始朝十月’也。”(《史记·刘敬叔孙通列传》之《索隐》)后世专门论述这一问题比较有代表性的学者,还有元人方回(方回《古今考》卷二九“朝十月朝岁朝正”条)、清人王引之等(王念孙《读书杂志》之《汉书》第一“春正月”条),他们都对颜师古的说法做出了更具体的反驳。

最能直观体现秦始皇更改岁首后秦朝月序情况的数据,是出土秦简所见当时的实际用历。诸如周家台秦简中的《卅四年质日》和岳麓书院藏秦简中的《廿七年质日》、《卅四年质日》、《卅五年质日》等,其每一年都无不从十月启始而终止于九月(或后九月),据此可以确证,秦始皇二十六年至汉武帝太初元年之间的岁首乃是十月朔日,并没有把“夏正”的十月更改为正月。

论述至此,可谓真相大白。在我们的面前,并没有呈现前面所推想的那样一种“建亥”的“秦正”。与那个夏、商、周三代“三正”递相更替的传说相比,秦始皇没有把“夏正”的十月改作“正月”,这看起来似乎不循常规,有违古昔盛世的成例,但实际上却是在遵循天道。事实上,不仅三代之世寅、丑、子“三正”逆流而行顶着水往上跳的规律根本不存在,更重要的是殷墟甲骨卜辞的实际用例还告诉我们殷商时期也根本不是什么“子正”。面对这样的现象,若是彻底抛开那个从未存在过的“三正”更替之说,从天文历法原理的角度去解释,或许能够得到一些新的认识。

关于“正月”那个“正”字,过去我在《生死秦始皇》里通俗地它解作“标杆儿”的意思。所谓“标杆儿”,就是二月、三月以下诸月开始的端点。秦人正规地为赵正那个皇帝避讳,要把这个“正月”写作“端月”,而这个“端”字恰好更清楚地体现出“正月”乃一年开端的语义。

尽管还有很多问题有待深入研究,但我认为,古人的一年,并不是随便在哪里都能够开启的,这需要有合理的缘由。因为年的深层意义是天道,这天道体现的是天意,而天意当然不能违背天理。

按照我在前面讲述的原理,所谓“中国年”,实质上只是在保障“月相”(即月亮圆缺形态)变化周期完整性的基础上让朔望月同与之相应的天文月强行搭配在一起。因此,在“中国年”体系中设置岁首之月的时候,必定会安排一个在太阳年体系内具有特别天文历法意义的月份来作为岁首。

结合中国处于北半球这一实际情况,这种在太阳年体系内具有特别天文历法意义的月份,可能有两个:一个是冬至所在的子月,另一个就是立春所在的寅月。前者,是中国自古以来通行的太阳视运动回归周期的转折点;后者,是春、夏、秋、冬四时的起点(须知这种“四时”乃分别始自立春、立夏、立秋和立冬这“四立”,同始自正、四、七、十诸月朔日的“四季”性质完全不同),也是中国古代太阳年的岁首。前文所说《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》和《淮南子·时则》记述的太阳年,其岁首就都是这样。

因而,合理的“建正”、亦即正月所在的位置,便只能有建子或是建寅,而所谓建丑,除了后世因笃信虚假的“三正”演替之说而强行“复古”(如王莽新朝,事见《汉书·王莽传上》),在秦汉以前的上古时期是没有存在的道理的。

另一方面,在建子和建寅这两种可能存在的太阳年中,前者是否实际存在,在我看来还是一个需要深入论证的问题,至少我们看到的实际情况,是后者才有广泛的应用。

谈到这一点,须知如前引《史记·秦始皇本纪》所记,赵正“改年始、朝贺皆自十月朔”的前提,是“方今水德之始”,而这个“水德之始”,我们可以在秦吞并六国之前吕不韦在门客协同下撰著的《吕氏春秋》一书中看到它的面目。

如前所述,《吕氏春秋·十二纪》中载有一个建寅的太阳年。下面这份表格,就是《吕氏春秋·十二纪》中载述的木、火、金、水“四行”之德同春、夏、秋、冬四时的搭配关系:

据此,孟、仲、季三冬时之月,俱属水德,而同“中国年”中十月相匹配的孟冬之月,适为“水德之始”,故秦始皇方有将岁首改至十月朔日之举。《史记·孝文本纪》载文帝十四年公孙臣上书,言当时乃值土德,故“当改正朔服色制度”,“天子下其事与丞相议,丞相(张苍)推以为今水德始明,正十月,上黑事(德勇案:今中华书局新点校本读作“丞相推以为今水德,始明正十月上黑事”,乃不明文义胡乱断句,差误殊甚),以为其言非是,请罢之”。张苍所说“水德始明”为“水德正盛”之义,故岁首定在十月而颜色以黑为上。这个事例正很好地说明了水德同十月之间的对应关系。